2025年8月9日、チヌ釣りの釣果

クロダイ44㎝、43㎝、42㎝×2、41㎝、40オーバー5尾。

加えて、クロダイ38~30㎝、16尾。計21尾。

最近、イマイチの釣果が多かったので、悩んでいたけど、

この日、ちょっと挽回できて、ひと安心。

次回は、更に上を目指します。

釣行前のチェック

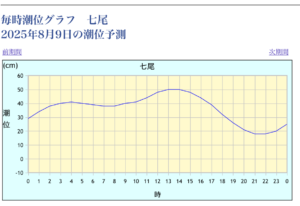

潮周りは、大潮。

7時25分、干潮。13時36分、満潮。

大潮の割には、釣りの時間は、潮位変化は小さい。

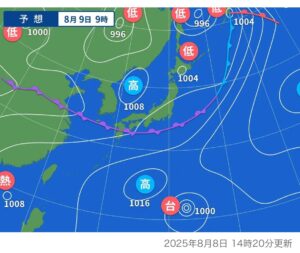

予想天気図は、高気圧。

太平洋側に前線があるけど、影響はなさそう。

最高気温は、30℃で、しのぎやすそう。

風は、西風2.5m。

なので、ボート釣りで、ラスト15時まで粘れそうかも。

この日のチヌ釣り作戦

先週は、カセ釣りの島田さんで、クロダイ39㎝~33㎝計9尾。

毎年この時期、ネリエのウキフカセで、それなりに釣っていたはずなのに、

今年は、なぜか低迷中。

なぜ釣れないのか?改めて考え直して、この日の作戦は、以下の通り。

- 牡蠣貝が、たっぷり付いた沈みウキ玉狙いのボートランガン

- たっぷりマキエをして、マキエとネリエを同調させる

- 牡蠣貝際狙いの時には、エサ取りがいるので、ネリエをケチらないで大きく付ける

牡蠣貝が、たっぷり付いた沈みウキ玉狙いのボートランガン

牡蠣棚のチヌ釣りで、狙い目は、①アンカーの着地点、②牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉、が考えられる。

アンカーの着地点とは、アンカーロープが海底に固定されている場所で、漁礁になっている。

牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉とは、牡蠣棚の牡蠣貝が生育して大きくなると、重くなって、ウキ玉が沈んでいく。裏を返せば、沈みウキ玉の場所は、付いている牡蠣貝が大きい。更に、そこには色々な生物が付着している。

この時期、クロダイは、アンカーの着地点よりも、牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉の方が、エサが豊富なので、その付近に生息していると推測。

牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉を、どんどんボートランガンして探っていく作戦。

たっぷりマキエをして、マキエとネリエを同調させる

先週の釣りを振り返ると

1.先ず、マキエをまかないでネリエ投入。

2.釣れなければ、マキエをして、ネリエ投入。

結果は、マキエなしでは、チヌが全く釣れず、アタリすらなかった。

でも、そのあとにマキエをまくと、ネリエの落とし方は、同じでも、今度は、チヌが釣れた。

このことから、例え、ネリエの落とし方が下手くそでも、マキエをまけば、チヌが釣れる。

そう仮説を立てた。

おそらく、普段は警戒心が強いチヌでも、一旦、マキエを食いだすと、警戒心が弱くなってしまう。

普段は、牡蠣貝の際を、ごく自然に落ちてくるものにしか反応しないチヌでも、

一旦、マキエを食いだすと、多少、牡蠣貝から離れていても、あるいは、多少、不自然に落ちてきたとしても、チヌは食ってしまう。

なので、たっぷりマキエをして、マキエとネリエを同調させて、チヌの警戒心を弱くして、ネリエを食わせる作戦。

牡蠣貝際狙いの時には、エサ取りがいるので、ネリエをケチらないで大きく付ける

この時期、牡蠣貝の際には、エサ取りが多くなってきた。狙い目が、牡蠣貝がたっぷり付いた沈みウキ玉なので、なおさらだ。

普通に、鈎にネリエを付けて落とし込んでも、チヌのタナに届く前に瞬殺されてしまう。

そこで、鈎にネリエを大きく付けて、エサ取りが多少かじっても、その下層にいるチヌに届くようにしないといけない。

なので、牡蠣貝際狙いの時には、エサ取りがいるので、ネリエをケチらないで大きく付ける作戦。

そもそも自分のチヌ釣りは、マキエを使ったウキフカセ。

今一度、その原点に戻って、最近、苦戦していた夏チヌの攻略に再挑戦だ!

クロダイ釣りの記録

エサ

マキエは、15時まで粘るつもりで多め、

アミ2角、オキアミ2k、チヌベスト2袋、チヌパワームギスペシャル2袋。

サシエは、ネリエ、食い渋りイエロー3袋と高集魚レッド3袋。

ネリエはケチらないで、多めに持ってきた。

タックル

竿は、がま磯アテンダー3 1‐50。

リールは、シマノスコーピオンDC。

道糸は、サンヨーナイロンアプロードディテール2.75号。

ハリスは、シーガーグランドマックス1.75号。

ウキは、グレックスダンガンチヌ00号。

深いタナを探らないので、000号でなく00号に。

鈎は、がまかつチヌ5号か3号。

使い分けは、チヌの活性が高い時は、飲み込まれやすい。そうなると面倒くさいので5号に。

逆に、活性が低い時は、食い込みやすくするために、鈎を小さく3号に。

海水温

海面の水温は、28℃。

雨の影響で水温が少し下がったようだ。

チヌの食いはどうだろうか。

実釣レポート

5時27分、出港。

5時57分、ポイント到着。

ツインブリッジから4列目の、ウキ玉が沈み気味の場所。

海釣図Vでは、こんな感じ。

6時16分、マキエ開始。

6時41分、ネリエをマーブルにして1投目。

6時43分、クロダイ36㎝。

6時56分、クロダイ36㎝。

7時1分、クロダイ33㎝。

7時6分、チンタ。

7時11分、クロダイ30㎝。

7時32分、クロダイ35㎝。

7時36分、クロダイ37㎝。

7時46分、クロダイ34㎝。

8時4分、クロダイ38㎝。

8時19分、チンタ。

8時22分、場所移動します。

8時31分、2番目のポイント。

牡蠣貝がたっぷりの場所。

最初のポイントから少し沖に出た。

海釣図Vでは、こんな感じ。

8時48分、チンタ。

この後、アタリがあったがラインが切られた。

よく見ると、ハリスがボロボロ。

上からじゃ見えないけど、海中にはロープがあちこちにあるようだ。

ここでは釣りができない。

なので、ちょっと移動。

9時19分、クロダイ44㎝。

牡蠣貝の際で食わせた会心の1尾。

9時25分、チンタ。

9時42分、チンタ。

9時43分、場所移動。

9時53分、1番目のポイントの向かい側。

ウキ玉が沈んでいて、牡蠣貝が、たっぷり付いていそう。

海釣図Vでは、こんな感じ。

10時14分、後半マキエ開始。

10時25分、クロダイ30㎝。

10時34分、クロダイ33㎝。

10時40分、クロダイ41㎝。

10時56分、クロダイ32㎝。

11時5分、クロダイ43㎝。

11時32分、29㎝なのでチンタ判定。

11時37分、クロダイ37㎝。

11時46分、クロダイ30㎝。

11時54分、サイズダウンしてきたので、少し移動。

12時17分、場所移動。

12時24分、4番目のポイントは、平行移動した場所。

海釣図Vでは、こんな場所。

12時42分、29㎝のチンタ。

12時48分、チンタ。

13時12分、クロダイ34㎝。

13時18分、クロダイ31㎝。

13時25分、場所移動。

13時32分、5番目の場所は、ツインブリッジから3列目手前。

やはり牡蠣貝がびっしりついて、ウキ玉が沈み気味。

13時58分、クロダイ42cm。

14時5分、クロダイ42cm。

40オーバー連発。

14時13分、クロダイ30cm。

14時40分、納竿。

クロダイ40オーバー5尾、計21尾。

ランガンして、デカいチヌの居場所に入れて、ラッキーでした。

ただ、相変わらず、牡蠣貝に突っ込まれてのバラシなど、課題山積。

その課題を解決して、次回は、年無クロダイが釣りたいです。

この日のチヌ釣りの振り返り

向う側の牡蠣貝際の攻略法

この日、向う側の牡蠣貝際を狙って、いろいろ試行錯誤して、

以下の方法で攻略できたので、ご紹介します。

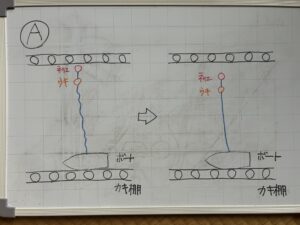

図Aは、向う側の牡蠣貝の際を狙っている様子です。

普通に、向う側の牡蠣棚に仕掛けを投入すると、仮に、ネリエを丁度、牡蠣貝の際ギリギリに投入できたとしても、ラインのたるみを巻き取ると、結局、ネリエが牡蠣貝から離れてしまいます。

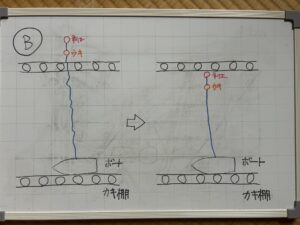

で、いろいろ試行錯誤した結果、図Bのやり方で、割と簡単に上手くいきました。

先ずは、向う側の牡蠣棚の更に向う側まで投げてしまう。

そして、すぐに、巻き取って、ネリエが丁度、牡蠣貝の際ギリギリのところで巻き取るのを止める。

仕掛け投入時は、向う側の牡蠣棚に仕掛けを引っかけないように、コントロール良く、投入する必要があるし、またネリエが沈まないうちに、牡蠣貝の際ギリギリのところまで、素早く巻き取ってくる必要があります。

もちろん、潮流が、向う側の牡蠣棚に向かって流れていると、より牡蠣貝の際に落とし込みやすいです。

また、この日、足元の牡蠣貝の際、向う側の牡蠣貝の際、両方を狙いましたが、向う側の牡蠣貝の際の方が、スレにくいように感じました。

ここでチヌ釣りをしていて感じるのは、あるポイントに入って、1尾目には割と大きいのが釣れる。でも、更に、2尾、3尾と釣るにしたがって、だんだんサイズダウンしていく。これは、だんだん、そのポイントがスレてくるように思っています。

鈎に掛かったチヌが暴れるから、ほかのチヌが警戒心を持つのかもしれません。

また、人間の気配を感じて、ほかのチヌが警戒心を持つのかもしれません。

実は、自分はボートのランガンで、あちこち移動するのは、このスレを感じるからなのです。

もし、向う側の牡蠣貝の際を、もう少し攻略できるようになれば、移動を少なくできるかもしれません。

そうなれば、もっと数釣りができるかも。

バラシ対策

この日、相変わらず、足元の牡蠣貝に突っ込まれて、ハリス切れのバラシがあった。

向う側の牡蠣貝に突っ込まれても、割と簡単に取れる。

でも、足元の牡蠣貝に突っ込まれると、ハリスを切られることが多い。

5mの磯竿を使っているのに、何でこうなるのか?

理由は、ハリスが長いから(通常2ヒロ=3.2m)。

ハリスの上にウキが付いているので、リールを巻きとっても、ウキまでしか巻き取れない。

すなわち、3.2m分、遊びがあって、その分、鈎にかかったチヌが、足元の牡蠣貝に接触できる自由度があるということ。

では、どうするべきか?

ハリスを短くすること。

自分は、もともとは磯釣りがメインだったので、ハリス2ヒロが当たり前だった。なので、牡蠣棚で釣りをするようになっても、何の疑いもなく、ハリス2ヒロを当たり前にしていた。

そのハリス2ヒロを、次回は、1.5ヒロにするつもり。

ハリスを短くして、チヌの食いに、どう影響するか、確認する必要がある。

遠矢ウキの遠矢さんは、ハリス1.5ヒロでも、チヌをバンバン釣っているので、おそらく問題はないと思う。

まだまだ未熟。

もっと勉強しなければ。

コメント